外浜奇勝(一)(二)について

江戸時代の紀行家菅江真澄の「外浜奇勝(一)(二)」に出てくる通過地や滞在地をだどります。寛政8年(1796)の旅です。

菅江真澄は弘前を出て津軽半島を北上し十三湖を経て小泊村に入ります。さらに、木造を経て鰺ヶ沢に入ります。深浦を出て南下します。

文中の日付は旧暦です。なお、日記が始まる寛政8年6月1日は新暦では7月5日にあたります。日記が終わる7月23日は8月25日にあたります。夏の盛りです。

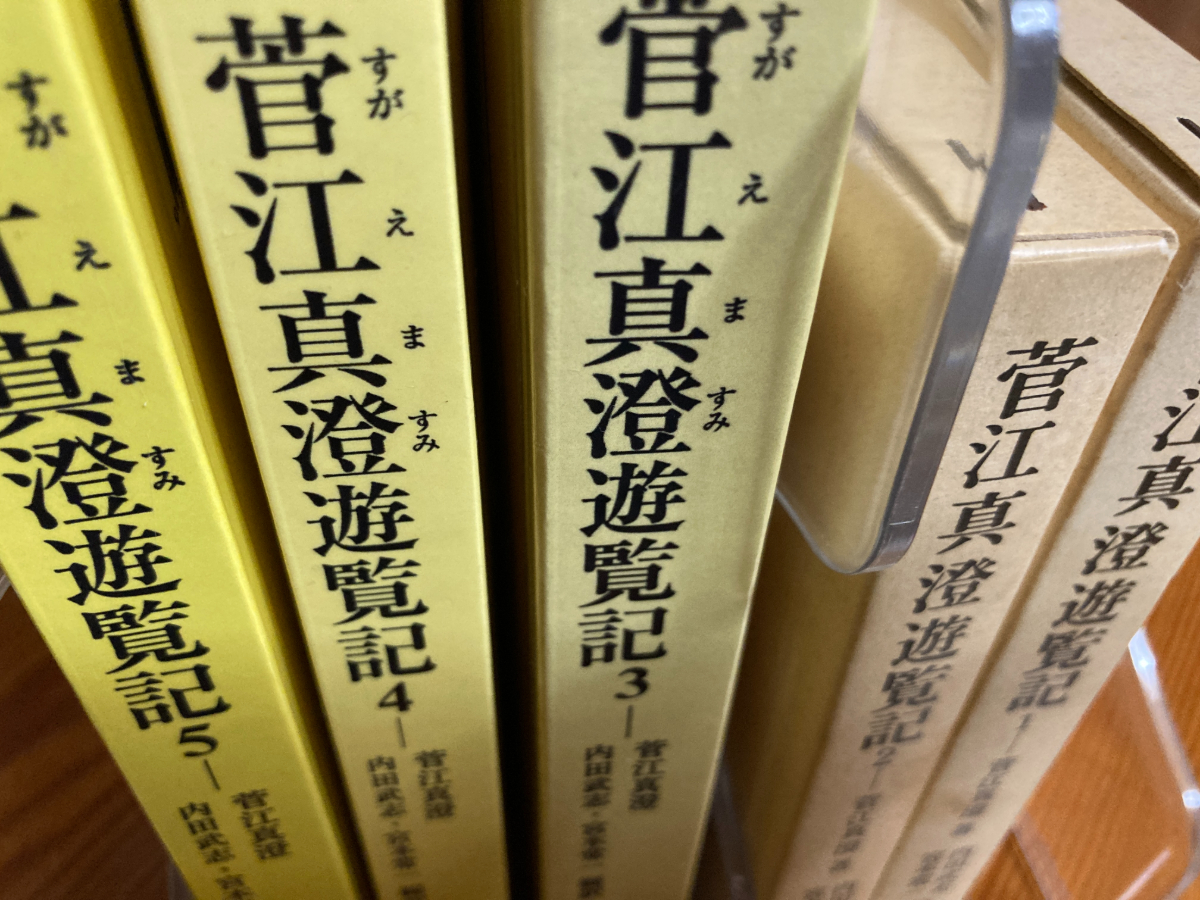

以下、東洋文庫版菅江真澄遊覧記3「外浜奇勝(一)(二)」からの引用です。

寛政8年6月1日

昨夜弘前にきて、知人の中井某の家に滞在しています。

今日が氷室(ひむろ)のためしといって、干し餅に岩木山からとってきた氷をそえてだされます。雪を売る子供たちが、自分の背にも馬にもたいそう背負って汗を流して歩いています。

6月11日

十三湖を目指して、滞在していた水木(藤崎町)の毛内家を出立します。

水鶏(くいな・久井名館)、富柳、福館、畑中を経て樽沢にきたころ雨が強く降ってきたのである神主の家に入って雨宿りします。やがて晴れ間に出立し、吉野田、石沢を経て高野村で日が傾きます。

宿をもとめるようなところもなかろうかと思っていたとき、春に会った館腰の山崎顕貞が馬で通りかかり、夕顔堰の金恒徳の家を紹介してくれます。金恒徳の家に宿泊します。

6月13日

金恒徳の家に滞在しています。昨日からの風邪が重くなっています。

6月17日

ようやく回復して、金恒徳の家を出立します。

五林平、持籠沢、羽木沢、原子(はらこ)、杉羽立(すぎはだち)、神山、真山権現の堂、松野木村、金山、平町(ひらひ)村、飯詰村、中柏木村、萩野坂、鹿瀬(かせ・嘉瀬)を経て小田川を渡り、喜良市(きらいち)に着きます。岡田某という村長の家に宿を借ります。

6月18日

喜良市を出立し、野崎を経て金木(かなぎ)に入り、八幡宮に立ち寄ると神主佐々木某がところてんと湯づけなどを出してくれます。野原の道をわけていくとししの滝湯というのがあります。湯浴みをします。

日の傾くころ川倉村に入り観音林という杜に行きます。川倉村の三箇田という村長の家に宿を借ります。

6月19日

川倉村に滞在しています。朝からの暑さにたえず、ひたすら湯浴びをして過ごします。

6月20日

川倉村に滞在しています。「きのうにまして暑さもきびしいであろう。」と引き止められて、この日も野天の湯ぶねで入浴しています。夕方、道で行き合った男に案内されて源常森(げんじょもり)に行きます。

6月21日

川倉村を出立します。大沢内、八幡村、深江田(ふこうだ)村、羽立を経て中里に入り、紹介されていた米家荘太郎という商人を訪ねます。ここで泊まります。

6月22日

中里を出立します。尾別村、観音堂、高根、大日如来の堂、八幡の神社、薄市、昆布かけの林、今泉、大野、神明の社を経て橋を渡って相内(あいうち)に入り、三輪某という酒屋に宿を借ります。

6月23日

常陸沼、湯の沢、山王坊、さねうち沼、春陽内(はるひない)、漱(すすぎ)の滝、円通大士(観世音)、空川(からかわ)の沢で案内人と別れます。磯松、脇元、めおと石を経て、津軽坂をおりのぼりして小泊に着きます。

6月24日

小泊を出立します。磯辺づたいに、七つ石崎、六沢の崎、青石の崎、屋形石を経て、塩釜のあるところを二つ過ぎて七つ滝に着きます。

片軽石を過ぎて、きた道を引き返して昼ころ小泊に戻ります。

一休みして出立します。春洞庵、西願寺、無縁山海満寺、海静山正行寺を過ぎ、下前に向かいます。下前につきますが日が暮れようとしているので、宿をたのむと、「一夜ばかりならば」と漁師の長と思われる人が泊めてくれます。

6月25日

下前に滞在しています。きのうの疲れか浜路の暑さにあたったのか体調が悪いので出発をみあわせます。

6月26日

下前に滞在しています。「夕立がくるであろう。道の途中でぬれるよりも、あす出発なさい」と主人に引き止められます。

6月27日

下前を出立し、脇本、磯松、春日内、空川平、早乙女平(そとめたい)、羽黒崎を経て、十三(とさ)の港の村に入って、能登屋という問屋に宿泊します。

6月28日

能登屋に滞在しています。

6月29日

能登屋を出立して、浜明神、十三の浦を左にみてすすみ、二つ森、伊豆権現の祠、みたらし川、富萢、稲荷の社、正子の城柵跡、袴潟と来て、城柵跡の家で休み、正子で宿をとります。

7月1日

正子の家に滞在しています。体調がよくないので、主人がとめるのにまかせて一日中くつろいで過ごします。

7月2日

正子の家を出立します。大山祇の社、車力村を経て、牛潟村に入り、村長の家で一休みします。

空堰、平滝村、坂本、畔屋、堂の前を経て、館岡について宿をとります。

このあたりの土を掘ると、昔の土器のかたちをした器を掘り出すことがある、と書いています(亀ヶ岡遺跡)。

7月3日

館岡に滞在しています。この家の老人が、瓶が岡(かめがおか)から掘り出してきたらしい小瓶につばを吐いています。

夜になると、若い男たちが蚊をさけるためと言って、高い木に足場をつくって上り、笛太鼓で遊んでいます。

7月4日

館岡を出立します。城跡、大泊町、菰槌(こもつち)、林村、吉水村、長田村を経て木作(木造)に着きます。八幡宮に詣でてから知人の神主工藤定当を訪ねます。

木造のねぶたながしをみます。「日が暮れると、笛太鼓ではやしどよめいて、子供たちは手ごとに、おもいおもいにつくった燈籠をもち、それを道いっぱいにふりかざしながら、宵から夜ふけまで大ぜいむらがってあるきまわるのは、例のねぶたながしであろう」

「例の」といっているのは、大畑でみたねぶたながしのことです。牧の朝露7月6日の日記です。

7月5日

「きょうばかりはゆっくりしなさい」とすすめられて工藤の家に滞在しています。暮れるとねぶたながしが通ります。

7月6日

工藤の家を出立します。

下相野、中離、中田を経て山崎(山田)に入り、医者島田の家で休みます。広い屋敷で薬草を植えています。庭園をみながら休みます。

薬師仏の堂、船岡、床前、大館とすすみます。

大館で虫送りを見ます。「むしおくりをするというので、人の形代や、むしのかたしろをたくさんつくって持ち、いろいろな紙の幡を風になびかせ、太鼓、笛、かね、ほら貝を吹き、ねりあるいてさわぎ、戯れ、舞いながら、あちこちの田の面をめぐっている。そして、しまいには、つるぎや太刀できりはらうまねもするということである。」

浮田川を渡り、御扉(みとびら)の浜、岩屋戸のいつきしまひめの神、上野、坂本、舞戸を経て鰺ヶ沢に入ります。

鰺ヶ沢では神明の祭がおこなわれるというのでにぎわっています。ねぶたの用意もしています。

杉浦という家に泊まります。

7月7日

朝早く、鰺ヶ沢を出立します。

7月16日

深浦の竹越里圭の家に滞在しています。

海榴(つばき)崎などの景色の良いところを見てあるきたいと思い、朝早く、里圭の家を出立します。里圭の親戚の小浜某の家に立ち寄って、行く先の案内などをねんごろに教えられます。

澗口の観世音、大間、新山権現の祠、横磯、小福浦、月屋、艫作(へなし)、黄金崎、椿崎・海榴(つばき)山、へつくれ明神の社、沢辺、真藤の原、貝竈の坂、弁財天の祠、丸山を経て、岩崎村に入り、漁師の長、菊池某の家に宿を借ります。

7月19日

昼ころ岩崎を出立し、津鼻、浜中、牛田の観音の祠、帆立沢、久田、森山、子持石という石群、行人塚を経て松神村に入ります。雨がやみそうにないので大屋某の家に泊まります。

7月21日

晴れているので朝早く出立します。多門天王の堂、神明の祠に詣で、小峰川と大峰川を渡り、黒磯を経て大間越に着きます。

昼ころ、菊池某の家を訪ねます。稲荷の祠に詣でます。

この夜、浦の男たちが太鼓をうってうたい、鹿踊(ししおどり)をここそこと舞い歩いています。毎年行う田がよく実るようにという行事の一つです。

7月23日

大間越を出立します。

目次のページ>青森県の歴史の目次>菅江真澄が歩いた青森県>このページ