菅江真澄について

菅江真澄は(すがえ ますみ)は、江戸時代、宝暦4年(1754年)に、現在の愛知県東部である三河国で生まれ、30歳のとき故郷を離れ、信濃、越後、出羽を経て、陸奥、蝦夷地を周遊し一度も故郷に帰ることなく文政12年7月19日(1829年8月18日)、76歳のとき秋田の角館でその生涯を閉じました。

村から村へ足をはこび、きれいな景色に感嘆し、名所があると聞けば危険な山奥にも出かけていきます。訪れた土地の地名の由来、神社仏閣の由来、土地の伝説をきいて記録します。庶民のなにげない普通の生活も見逃すことはありません。歌を聞けば正確に書き留めます。文字だけでつたわらないところは絵にも書きます。

書くためには根掘り葉掘りくどいほどに聞き取りをしていると思われるのですが、不思議なくらいに人に好かれます。土地々々の歌人や医師との交流が多いようですが、老若男女をとわず人と語らい、滞在が長くなるほど親しみをもたれる人です。

けっして丈夫ではありません。疲れからか熱を出して何日もふせっていることも度々あります。そうしたときにも、泊まり先の人から嫌な顔をされる様子がありません。

江戸時代後期の地方の寒村といえば貧しく飢えているイメージがありますが、真澄は、余裕のある生活ではないにしても季節ごとの祭礼や行事に力を入れ、仲間と飲食し、ときには湯治に行くなど、明るい面もあったことを伝えています。

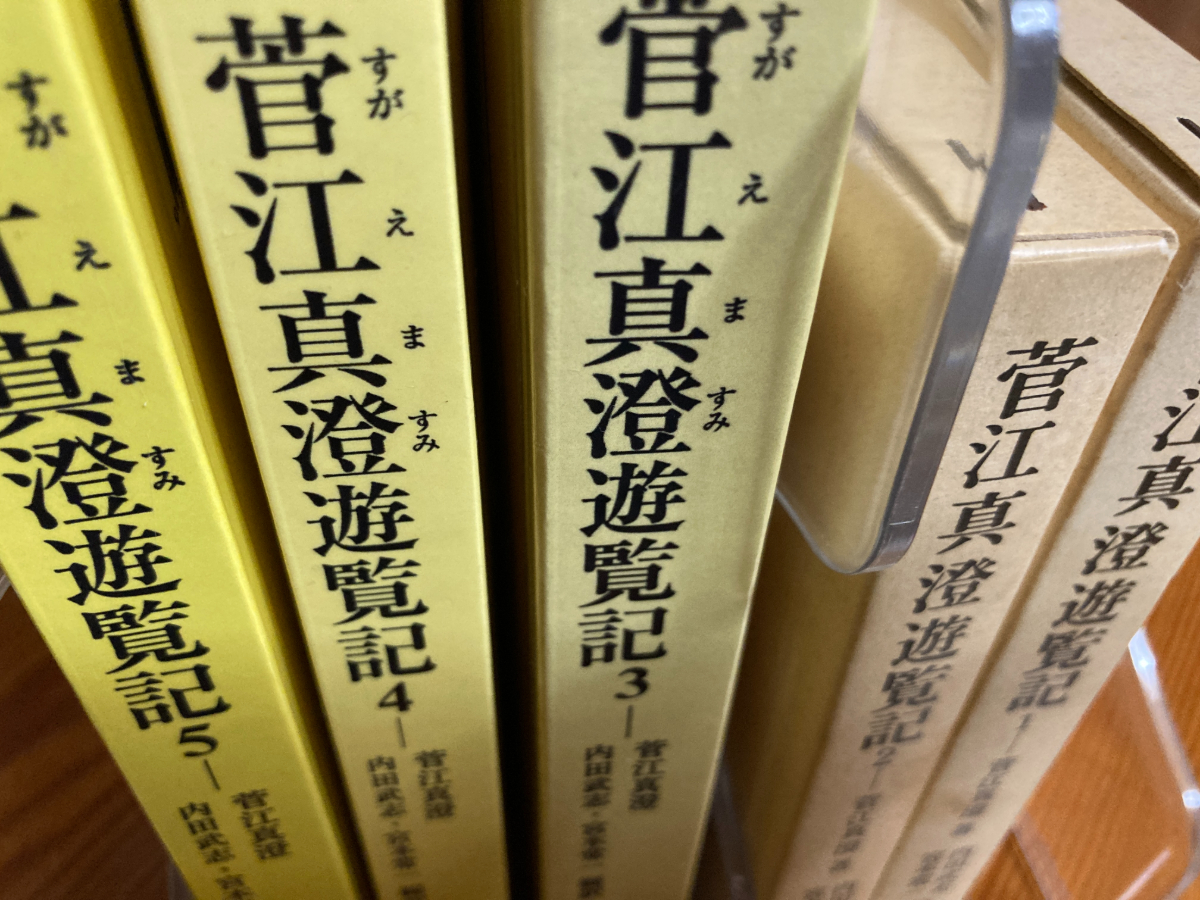

ここでは、東洋文庫版菅江真澄遊覧記1〜5に収録されている日記等から青森県内の部分を紹介します。日付は旧暦です。

秋田市にある秋田県立博物館には菅江真澄史料センターがあり、近くには真澄が滞在した旧奈良家住宅が往時の様子をとどめて保存されています。

旧奈良家住宅と菅江真澄史料センター(秋田市)

外が浜風

天明5年(1785)8月中の紀行文です。秋田から津軽に入り、深浦、鰺ヶ沢、五所川原、弘前、黒石、浪岡を歩きます。青森から蝦夷地に渡ろうとしましたが断念します。青森から浪岡、大鰐温泉を経て矢立峠を越えて秋田に戻ります。

岩手の山

天明8年(1788)6月に蝦夷地への渡海を再び試みることにして、滞在していた岩手から北に向かいます。三戸、五戸、三本木、七戸、千曳神社を経て、野辺地に入ります。

外が浜づたひ

岩手の山の続きです。南部藩領の野辺地から津軽領内に入り、陸奥湾に沿って、小湊、青森を経由して、津軽半島の三厩村まで行き、宇鉄から舟に乗って北海道に向かい、福山に上陸しました。

牧の冬枯

寛政4年(1792)10月7日、菅江真澄は、松前を出港し下北半島の奥戸に上陸します。大間、大畑、田名部に入り、田名部で年末を迎えます。

奥の浦うら

寛政5年(1793)の春、菅江真澄は下北半島に滞在しています。奥の浦うらは4月から6月の日記です。下北半島西岸の佐井、牛滝、仏ヶ浦などを巡り、南岸の脇野沢、川内、城ヶ沢を巡って田名部に戻ります。恐山大祭も見学しています。

牧の朝露

寛政5年(1793)7月〜9月の日記です。田名部から大畑に行きねぶた流しを見て田名部に戻り田名部祭りを見ます。下風呂、易國間を再訪します。

おぶちの牧

寛政5年(1793)冬の日記です。10月下旬に田名部を出て太平洋岸に至り、南下して、白糠、泊、尾駁に行きます。野辺地に出るつもりでしたが雪が深く断念して、尾駮から田名部に戻ります。

奥のてぶり

寛政6年(1794)正月、田名部で二度目の正月を過ごします。正月の習俗を細かに観察しています。恐山に登り、小尽山の木こりと一緒に杣小屋に泊まります。

津軽の奥

寛政7年(1795)3月22日に小湊、浅虫、青森を経て弘前に行きます。11月末に青森に引き返します。翌寛政8年(1796)の1月15日には小湊にいます。3月には弘前にいて岩木山に登ります。

すみかの山

寛政8年(1796)4月半ば、青森を出発して、三内、入内を経て浪岡に入り、水木、平賀、大鰐周辺を周遊して黒石に着くまでの約1ヶ月の日記です。

外浜奇勝(一)(二)

寛政8年(1796)6月、7月の日記です。6月11日に弘前を出て津軽半島を北上し十三湖を経て小泊村に入ります。さらに、木造を経て鰺ヶ沢に入ります。7月16日に深浦を出て南下します。旧暦なので現在に置き換えれば夏の盛りです。

雪のもろ滝

寛政8年(1796)10月末に深浦から岩木山の山麓をまわり、暗門の滝に向かいます。再び深浦に戻って滞在します。旧暦の11月は冬のさなかです。

津軽のをち

寛政9年(1797)、深浦で正月を迎えます。のんびりと過ごしていますが、5月7日に深浦を出立して弘前に向かいます。薬草のことで藩医たちから期待されますが体調が悪くなって寝込んでしまいます。

津軽のつと

寛政10年(1798)の日記です。平内の童子村に滞在しています。

外浜奇勝(三)

寛政10年(1798)、小湊にいます。藩の薬頭からの使者として山崎永貞が来て、薬草採取に来るように誘います。その誘いを承知して、小湊から浅虫、青森を経て弘前に入ります。5月から薬草採取のために、目屋、岩木山、深浦方面の深山を巡ります。

雪の道奥雪の出羽路

寛政11年(1799)秋、津軽藩は菅江真澄の行動に疑念を抱いて、全ての日記を提出させて取り調べを行います。身柄はまもなく釈放されますが、日記は没収され、後日返却された日記は提出した分の半分に満たなかったと言われています。この事件の後、菅江真澄は津軽を去って秋田に移ります。

十曲湖

文化四年(1807)八月、毛馬内を出立して十和田湖に向います。日記の題は十曲湖(とわのうみ)です。