外が浜づたひについて

江戸時代の紀行家菅江真澄の「外が浜づたひ」に出てくる通過地や滞在地をだどります。天明8年(1788)の旅です。

菅江真澄は蝦夷地に渡るために、岩手から野辺地に入り、狩場沢(平内町)で津軽に入ります。狩場沢からは陸奥湾沿いに青森を経て三厩(外ヶ浜町)を目指します。三厩の少し先の宇鉄から船で北海道に渡ります。

文中の日付は旧暦です。なお、日記が始まる天明8年7月6日は新暦では8月7日にあたります。夏の盛りです。

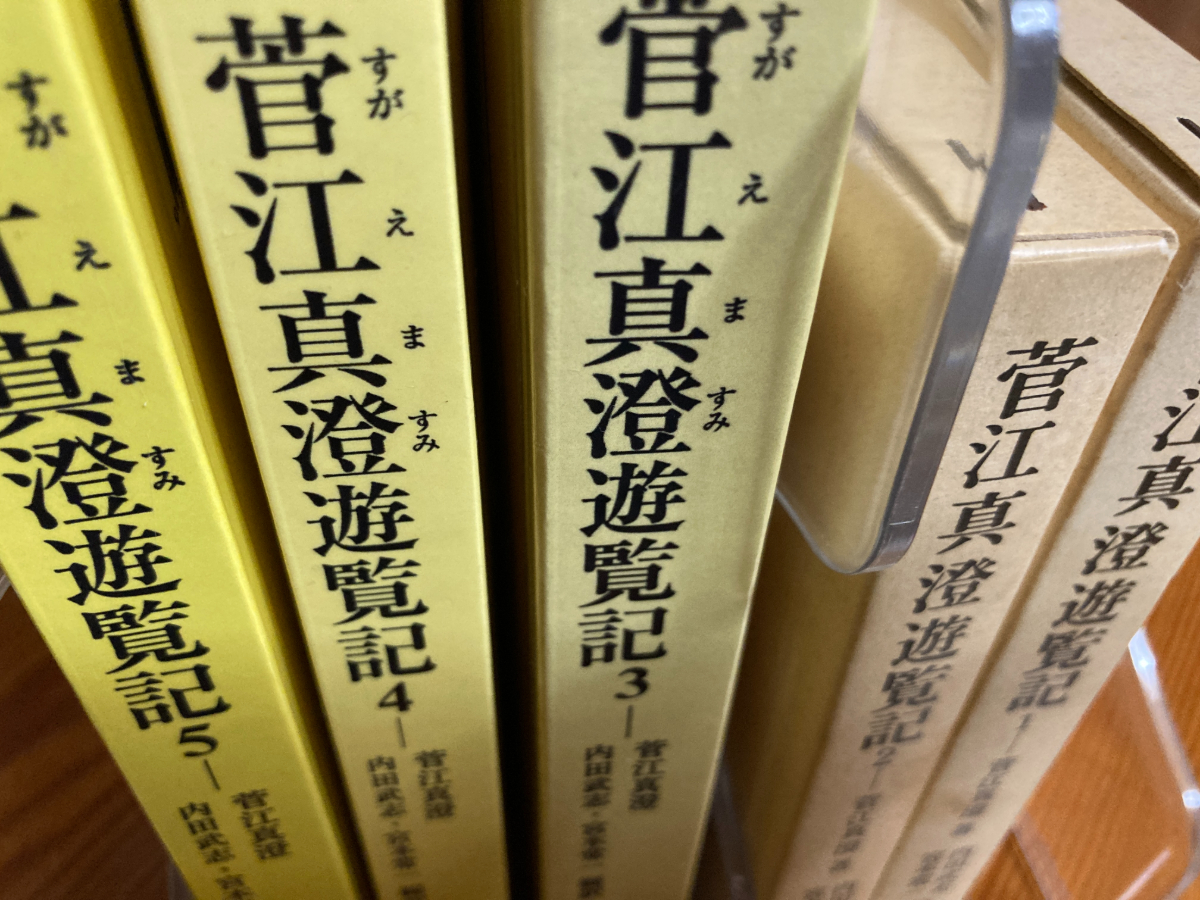

以下、東洋文庫版菅江真澄遊覧記2「外が浜づたひ」からの引用です。

天明8年(1788)7月6日

狩場沢(現平内町)の関所(南部藩と津軽藩の藩境塚)を通って津軽に入ります。

狩場沢の関所から、堀刺川、口広、清水川、雷電山という額のかかった大鳥居(雷電宮)、潮立川、小湊、小豆沢、藤沢、山口、中野を経て、土屋の関所(土屋番所)を通ります。

槲木(かしわぎ)峠、鍵かけ(土屋鍵懸)を経て、浅虫(浅虫八幡宮)に入り、浅虫で宿泊します。

7月7日

浅虫を出立し、うとうまえのかけ橋(善知鳥崎)、蛇塚と行きますが、山からの眺望を見たくなり、かけ橋に戻り、さいの河原、千貫石の辺りから山に登ります。

さらに、潜戸川、笊石、浦島森を経て、貴船神社(貴船神社)に着きます。弁財天(弁財天宮)、竜の口、網屋場を経て、野内の関(野内番所)に着きます。

野内の関を出て、神主柿崎某のもとで休み、網不知、原別、作道(造道の松並木)、五本松、茶屋町、堤川(堤川)の橋を渡って青森に入り、米町を通り、烏頭の社(善知鳥神社)に詣でます。

烏頭の社の元宮があると聞いたので訪ねます。毘沙門天を過ぎて、二本木に着きます。

沖館、新田を経て、大浜(油川)で漁師の家に宿泊します。

狩場沢から青森までは現在の国道4号に沿った道筋です。この後は、松前街道、現在の国道280号です。海岸沿いの道です。

7月8日

風雨が激しくなったので大浜に滞在しています。宿の老主婦が酒の肴に久栗坂のかぜ(うに)と青森のこはく漬(ほや)を出してくれます。

7月9日

大浜を出立し、瀬田糸川、鶴神という社、十三森、十曲川、田沢、夏井田、飛鳥、瀬戸子、奥内、前田、清水、内真部、左堰、小橋、六枚橋、後潟、四斗橋、中沢、長科、阿弥陀川、郷沢、瀬辺地、広瀬、蟹田、中師、石浜、深泊、小館、二ツ谷、杉の浦、今津を経て野田に宿泊します。

7月10日

野田を出立して、根岸、平館、石崎の浦、転々(ころころ)川、宇田、伝治が宇田、鉾が崎、巌(いわや)の観音、鬼泊川、かたがり石、網不知、奥平部(おくたいらへ)、茜沢、砂が森、鷹の岬、白犬潜(しろいぬくぐり)、母衣月(ほろつき)で休み、舎利浜、地蔵の滝、大泊(ここで人を頼んで深沢を案内させます)、黒犬潜、山崎、四方内川、日持上人の古塚、一本木を経て今別に着きます。

今別では八幡の社(今別八幡宮)、高徳山正行寺、知覚山本覚寺(本覚寺)を巡り、入日の岩、浜名、増川を経て、松が崎で宿泊します。

7月11日

松が崎を早朝に出立し、三厩に着きます。神明の宮、養信庵、御厩石、観世音の堂を巡ります。幕府の巡見使が三厩にくるので宿を取れず宇鉄に行くことにします。

中浜、冑岩(かぶといわ)、算用師(さんようし)、六条澗、藤島、四枚橋、釜の沢、旧宇鉄(もとうてつ)川を経て、上宇鉄に着きます。上宇鉄の浦長、四郎三郎宅に宿泊します。

7月12日

渡船待ちで宇鉄に滞在しています。沖に船がいかりをおろしているのを見て宿の主人が小舟を出してくれますが、十三湊までの船だというの引き返します。

7月13日

宿で盆のたま祭を見ます。日が暮れてから蝦夷地への船がでるという知らせがきます。小舟に乗り大船に乗り移り、竜飛が崎(龍飛)を経て福山の泊に到着します。途中海が荒れ「まったく生きた心地もせず、頭をもたげることもできず、ふしていた」という船旅でしたが船頭たちは平気で歌をうたっていたと書いています。

菅江真澄はこの後蝦夷地を巡ります。次に青森に入るのは寛政4年(1792)です。

目次のページ>青森県の歴史の目次>菅江真澄が歩いた青森県>このページ