岩手の山について

江戸時代の紀行家菅江真澄の「岩手の山」に出てくる通過地や滞在地をだどります。天明8年(1788)の旅です。

菅江真澄は、数年滞在していた胆沢郡前沢を出立して北海道を目指します。ここでは岩手県内の部分は省略して三戸に入るところからの道筋を紹介します。

文中の日付は旧暦です。なお、日記が始まる天明8年7月3日は新暦では8月4日にあたります。夏の盛りです。

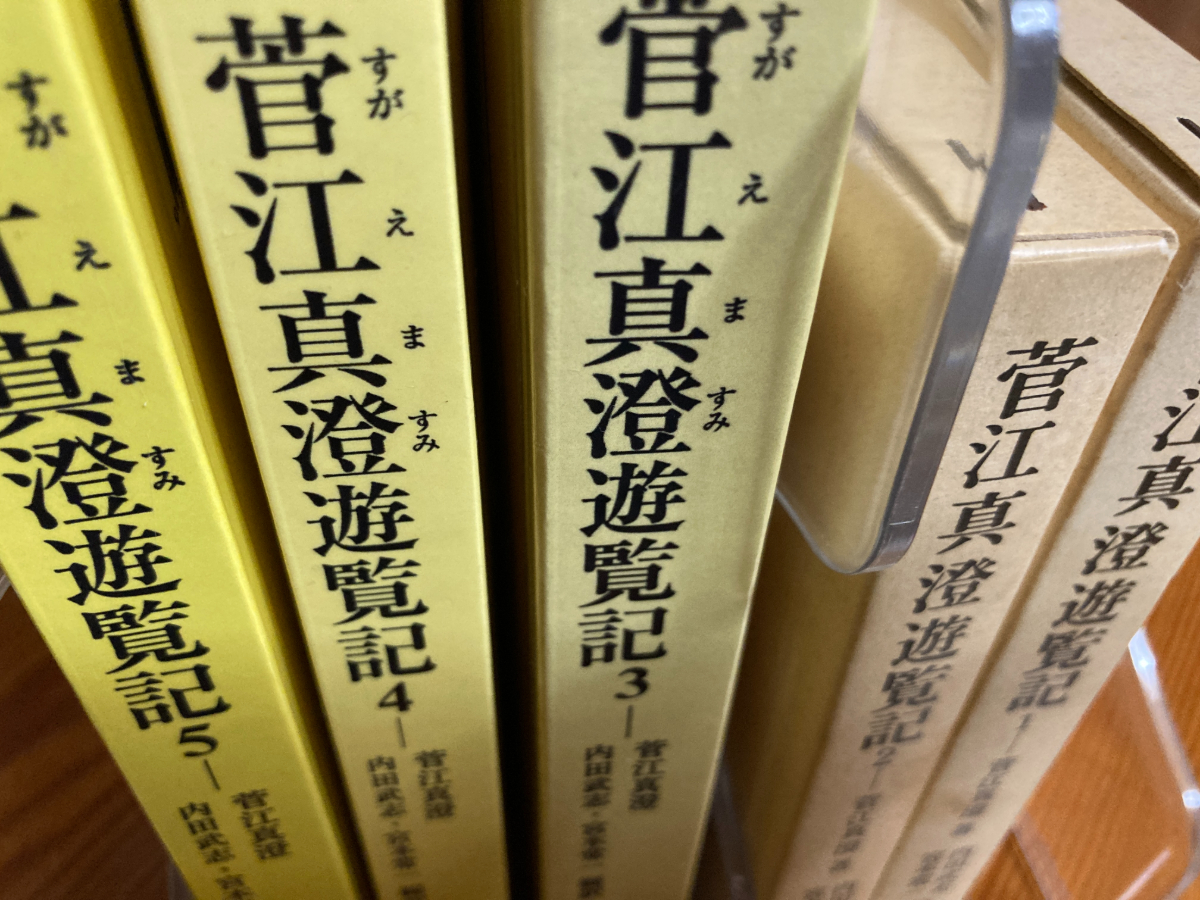

以下、東洋文庫版菅江真澄遊覧記2「岩手の山」からの引用です。

天明8年7月3日

岩手路についてはこのページでは省略します。現在の青森県の地域では三戸に着いたところから日記が始まりなす。日暮れに三戸について宿泊します。

7月4日

三戸を出立します。ここから青森までは奥州街道をたどります。現在の国道4号線にほぼ沿った道筋です。

黄金(きがね)橋、古町、小向、清浄寺、宮沢、浅水、五戸、八幡坂、一本松、伝法寺村、藤島、以地川を経て相坂に宿泊します。以地川の「水上は十和田の沼といってたいそう大きな湖がある」と書いているので奥入瀬川またはその支流だと思われます。

7月5日

朝早く相坂を出立して三本木平を経て七戸(国道4号線の松並木)に入ります。七戸から野辺地までは馬に乗っています。中野(中野三叉路)、坪、石文村で壺の碑(日本中央の碑)をさがします。千曳明神(千曳神社)に詣でます。清水目、久田、霜松川を渡って野辺地(鳴子館坂と一里塚)に入り宿泊します。

7月6日

宿の主人に尾駮の牧の所在を尋ねます。真澄は尾駮の牧について並々ならぬ関心を抱いています。馬門の関所(南部藩と津軽藩の藩境塚)から津軽に入ります。

目次のページ>青森県の歴史の目次>菅江真澄が歩いた青森県>このページ